Наконец-то и отечественные либералы взялись за полноценный анализ «мигрантской» преступности. Институт проблем правоприменения (ИПП) специально для Кудринского Комитета (КГИ) выполнил масштабное исследование официальной статистики уголовных дел, дошедших до суда. Как показало исследование — предубеждения в отношении мигрантов, столь часто разделяемые российским обществом, в целом, не верны.

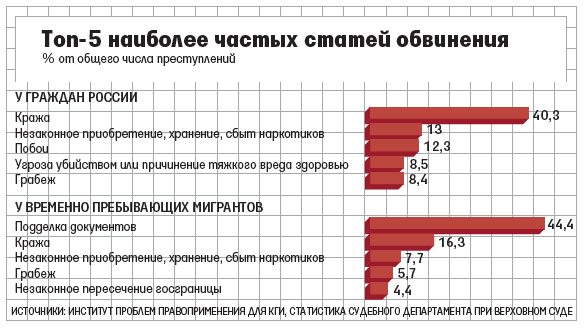

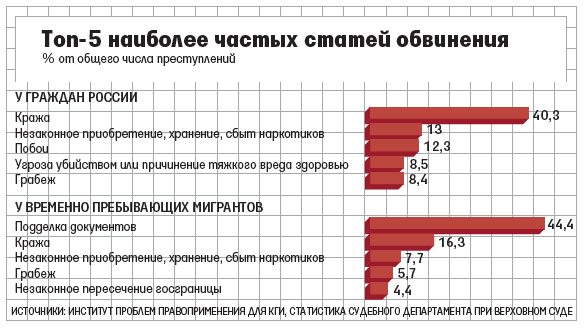

Во-первых выяснилось, что в зависимости от того, кого именно представляют те или иные мигранты — внутренние они или же внешние — смещается и «карта» совершаемых преступлений, их интенсивность и качество. Во-вторых — приписывание мигрантам, под которыми чаще всего подразумевают выходцев из Средней Азии и Закавказья, «совершение массы тяжких преступлений» совершенно не обоснованно.

Более точные данные таковы — доля преступлений небольшой тяжести у мигрантов — 64,2%, у граждан РФ всего (по сути — это «в среднем по больнице) — 45,4%, у внутренних мигрантов — 31,1%. Доля тяжелых преступлений — у иностранцев 20,2%, а вот у внутренних — 32%. Иными словами — Ваня из Калуги с большей доли вероятности вас убьёт или же ограбит квартиру, а вот Заурбек — вероятнее всего просто украдёт ваши деньги. Зато в структуре преступлений совершаемых мигрантами доля изнасилований составляет 1,2%, в то время как в общем массиве преступности среди граждан — о,5%, а у внутренних мигрантов — 0,7%.

Не менее примечательны те социологические факторы, которые оказались освещены в исследовании. Ну то, что по статистике объём совершаемых мигрантами преступлений совпадает с их долей в структуре населения — это довольно давно известно и подчеркивается во многих работах. Особой криминагенности именно иностранной мигрантной среды нет — это националистический миф. Внимание обращает на себя другой факт, существенно более способствующий совершению преступных действий: безработица. Среди иностранных мигрантов безработных 75,4%, внутренних — 65,4%, у граждан — 61,8%.

Всё это вполне логично — капитализм широко открывает границы для перемещения капитала, товара и рабочей силы. Чем более свободно перемещаются эти компоненты его «бытия» — тем ему лучше, а значит лучше и тем, кто осуществляет его власть в виде политической верхушки. Для того, чтобы его не стеснять с одной стороны, и уменьшить тенденцию к сокращению нормы-прибыли с другой, он прибегает к любым способам избавиться от возможных «социальных пут», сдерживающих его власть и оборот — профсоюзы, социальные выплаты и страхование, поддержка безработных и прочее. Все эти, вполне буржуазные институты, сокращают возможную и желательную для него «резервную армию труда», «армию» без угрозы применения которой сложнее выбивать из рабочего прибавочный продукт.

Но и в самой этой армии не всё так просто: безработица бьёт не только по самому человеку. Поставленные на грань выживания, тем более в буржуазном обществе это касается рабочих-мигрантов, как внутренних, так и иностранных, мы видим,что состояние принадлежности к этой категории уже обрекает человека на люмпенизацию, потерю трудовых навыков и сложности с социализацией и резко увеличивает вероятность совершения преступлений.

В этих условиях, гораздо логичнее было бы бороться с безработицей и среди граждан, и среди иностранных рабочих-мигрантов, если бы власти хотели бы как-нибудь решить проблемы преступности. Но для этого надо бы было ограничить, насколько это возможно при капитализме, возможности капитала, что просто-таки мало реально: ведь для этого необходимо было бы пойти против самого основания современной власти, как в России, так и в других странах мира. Отсюда один единственный рецепт борьбы — гражданам страны необходимо брать власть в свои руки и превращаться из объекта политики «высших слоёв», в субъектов политики навязывающих и отменяющих их политику.

Источник: Социальный Компас |

Главная

Главная Следующий номер

Следующий номер Форум

Форум Обратная связь

Обратная связь Календарь событий

Календарь событий Поиск

Поиск Архив старой версии

Архив старой версии

29 ноября врачи проведут общероссийскую акцию против ...

29 ноября врачи проведут общероссийскую акцию против ... 8 ноября профсоюзы проведут митинг в поддержку арест�...

8 ноября профсоюзы проведут митинг в поддержку арест�... Докеры Ейского морского порта начали «итальянскую з�...

Докеры Ейского морского порта начали «итальянскую з�... Валентин Урусов сделал заявление в связи с преследо�...

Валентин Урусов сделал заявление в связи с преследо�... 7 ноября в Москве левые силы проведут "КРАСНЫЙ МАРШ"

7 ноября в Москве левые силы проведут "КРАСНЫЙ МАРШ" Moody’s предсказал рекордное падение золотовалютных р�...

Moody’s предсказал рекордное падение золотовалютных р�... 12 сентября потеряла сознание участница голодовки ра�...

12 сентября потеряла сознание участница голодовки ра�... Московские больницы в ближайшие месяцы ждут внутрен�...

Московские больницы в ближайшие месяцы ждут внутрен�... В Уфе участники акции протеста встретились с предста...

В Уфе участники акции протеста встретились с предста... 9 сентября 6 активистов профсоюза медиков начали голо...

9 сентября 6 активистов профсоюза медиков начали голо... 5 ноября 2014 года в Вашингтоне пройдёт Марш Миллиона �...

5 ноября 2014 года в Вашингтоне пройдёт Марш Миллиона �... МВД Испании перебросило в Каталонию более 400 сотрудн�...

МВД Испании перебросило в Каталонию более 400 сотрудн�... Митинг против запрета референдума о независимости. П...

Митинг против запрета референдума о независимости. П... Работники школьных автобусов Нью-Йорка грозятся объ�...

Работники школьных автобусов Нью-Йорка грозятся объ�... Стачка на заводе Bombardie может закончиться 15 сентября

Стачка на заводе Bombardie может закончиться 15 сентября В Китае 16 000 работников дочерних подразделений тайва�...

В Китае 16 000 работников дочерних подразделений тайва�... У берегов Ливии затонуло судно с 250 мигрантами

У берегов Ливии затонуло судно с 250 мигрантами Из-за забастовки на Air France, стартующей 15.09, под вопросо...

Из-за забастовки на Air France, стартующей 15.09, под вопросо... В США начали забастовку работники автомобильной про�...

В США начали забастовку работники автомобильной про�... Пилоты Lufthansa 10 сентября провели забастовку в Мюнхене

Пилоты Lufthansa 10 сентября провели забастовку в Мюнхене